外面满世界都是阳光。在这农历年底感受到这般的温暖,带给我难得的恬适。放眼望去,山依旧,水长流,空气中浮现出紫色的雾霭,可是我的意念中,却有一种味道在浮漾,让我特别安心和幸福。

我想,这就是年味吧。

年有味道?小时候不知道用“味道”概括,却在大人们终日为“吃”的不尽忙碌中,尽情享受满心的欢喜。城里人是怎么过年的,自己虽在水泥丛林中待了几十个春秋,倘若有人要我说个究竟,我肯定仍会吱吱唔唔。但要说农村如何过年或者农村的年味,我会兴奋地说上老半天。我知道自己虽在外飘泊多年,但骨髓里盘踞的还是那个叫“老家”的地方。

年有味道?小时候不知道用“味道”概括,却在大人们终日为“吃”的不尽忙碌中,尽情享受满心的欢喜。城里人是怎么过年的,自己虽在水泥丛林中待了几十个春秋,倘若有人要我说个究竟,我肯定仍会吱吱唔唔。但要说农村如何过年或者农村的年味,我会兴奋地说上老半天。我知道自己虽在外飘泊多年,但骨髓里盘踞的还是那个叫“老家”的地方。

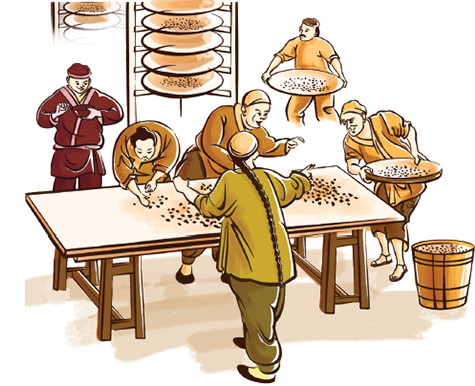

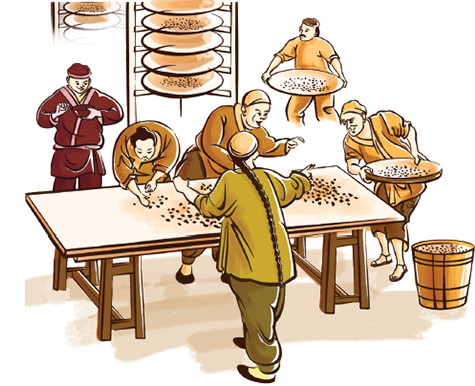

前不久与人郊游,在一个村子边上漫步,见一位农妇在几方竹篾织成的板台上晒东西,她一个接一个地从箩筐里拿出白色的米饼,细心地排列在晒台上,她间或停下手,像画家审视自己的作品凝神打量所晒之物。眼前所见,让我倍感亲切。

那些米饼叫糖馓,糯米被蒸熟后,每次取若干倾倒在由竹片固定成的圆形框子里,经制作者将糯米饭团抹平匀,然后在台板上捏了框子反复颠摇,最终使饭团夯实成米饼。米饼做好后晾晒,干到一定程度还要描色,待色干了、透了,春节也即将来临,某夜将这些米饼送进油锅炸熟,就成了家乡过年特有的美食。

写到糖馓,我脑海中不由蹦出一个老家过年的年货单:糍粑,虾片,油枣,窖花,苞糖,薯片……好吃的东西居然有这么多,并且每一样都透着温馨甜美,真是让人迷醉!往往在“小年”之前,依老家习俗,糖馓等小吃已经备好;待“小年”过去,做糍粑也是时候了。硕大一只石臼,三四条汉子环簇,每人操一条小碗粗细的杂木棒子,轮流对着石臼窝狠命鼓捣。石臼中所搁之物,由糯米兑了粳米后磨成米浆,然后过滤成块砣,蒸熟后取一定量倾入石臼用粗棒反复捣,捣到一定程度再抄出来搓揉成三角或圆形的长条糍粑。因为其形似枕头,长短尺余,所以老家人称之为“枕头糍粑”。“枕头糍粑”和糖馓,堪称故乡年货中的上品,每至春耕时节,劳动之前或之后,用浓稠的米汤煮食或冲泡,两样东西皆味美并且能够饱腹。因为这一点,家家糖馓都做得多,还会备一口垫了厚厚一层生石灰的大瓮借以储存;“枕头糍粑”则泡在用稻草烧化然后过滤的碱水中,保证两三个月都不变味。

写到糖馓,我脑海中不由蹦出一个老家过年的年货单:糍粑,虾片,油枣,窖花,苞糖,薯片……好吃的东西居然有这么多,并且每一样都透着温馨甜美,真是让人迷醉!往往在“小年”之前,依老家习俗,糖馓等小吃已经备好;待“小年”过去,做糍粑也是时候了。硕大一只石臼,三四条汉子环簇,每人操一条小碗粗细的杂木棒子,轮流对着石臼窝狠命鼓捣。石臼中所搁之物,由糯米兑了粳米后磨成米浆,然后过滤成块砣,蒸熟后取一定量倾入石臼用粗棒反复捣,捣到一定程度再抄出来搓揉成三角或圆形的长条糍粑。因为其形似枕头,长短尺余,所以老家人称之为“枕头糍粑”。“枕头糍粑”和糖馓,堪称故乡年货中的上品,每至春耕时节,劳动之前或之后,用浓稠的米汤煮食或冲泡,两样东西皆味美并且能够饱腹。因为这一点,家家糖馓都做得多,还会备一口垫了厚厚一层生石灰的大瓮借以储存;“枕头糍粑”则泡在用稻草烧化然后过滤的碱水中,保证两三个月都不变味。

酿酒做豆腐、炸年货供灶神、搞卫生贴春联,项目一个接着一个,笑声一串又一串铺天盖地。年猪自然要杀的,时间一般在除夕前三四天。摘一扇用来肢解年猪的大门板搁好,将一条吊挂年猪的粗绳拴缚在厅屋门楼的主梁上,然后由家庭主妇将大肥猪从猪栏唤引至屠宰之地。数条汉子中的一位,纵身率先抓住猪尾巴使猪后腿离地,其他人快速上前各捉一条猪腿,眨眼功夫,大肥猪就被摁倒在条凳上了。屠猪的汉子,大家平时见他,有时不一定打招呼,但到了杀年猪的日子,他那些锋利无比、厚薄及大小不一的刀具,还有他杀猪不眨眼、解猪手法精准利索的好本事,使他在年前一段时间拥有了让人好烟、好酒、好肉、好生侍候着的无限风光。屠夫杀完一头猪即提了家伙奔另一头,一天下来,村中数个“天蓬元帅”归回天宫,却让吃杀猪饭的欢乐充斥整个村子。从岁末杀年猪的日子开始,至来年闹完元宵,肉香和酒香,还有经佳节不断升温的欢声笑语,每天从家家的饭桌上传出,让人知道真真是在“过大年”。

除夕夜到来,过年的准备工作终于告一段落,家家唯一要做的就是守岁了。守岁通常是一家人围坐在灶前火塘边。家家的火塘中必烧一只干的枫树蔸,一为取暖,二是因为老家的习俗:除夕夜烧枫树蔸寓意来年日子一定会过得风风火火。全家人吃着瓜子花生,喝着自摘自炒的土茶,大人们谈论旧年收成和谋划来年的生产与生活,我们这些小孩儿,则在乡村的朦胧夜中放肆追逐嬉闹。疲了倦了,我们回到火塘边偎着大人的臂膀瞌睡。冷不丁,一截粗糙的稻草结会将我们的嘴唇摩擦得生痛,人没完全清醒,便听手执稻草结的那一位笑称:“抹抹你的嘴巴,明天就过年了,不许说不吉利的话!”

小时候,在新年到来之际,身着一身崭新却土气的衣服,一边摸捏着口袋里的鞭炮和红包,一边对着田畴和山岗大声喊:“过年啦——”而没有想到,这喊声竟如此地具有时空穿透力,让如今的我,心中荡起涟漪,满是过年的味道。

我想,这就是年味吧。

年有味道?小时候不知道用“味道”概括,却在大人们终日为“吃”的不尽忙碌中,尽情享受满心的欢喜。城里人是怎么过年的,自己虽在水泥丛林中待了几十个春秋,倘若有人要我说个究竟,我肯定仍会吱吱唔唔。但要说农村如何过年或者农村的年味,我会兴奋地说上老半天。我知道自己虽在外飘泊多年,但骨髓里盘踞的还是那个叫“老家”的地方。

年有味道?小时候不知道用“味道”概括,却在大人们终日为“吃”的不尽忙碌中,尽情享受满心的欢喜。城里人是怎么过年的,自己虽在水泥丛林中待了几十个春秋,倘若有人要我说个究竟,我肯定仍会吱吱唔唔。但要说农村如何过年或者农村的年味,我会兴奋地说上老半天。我知道自己虽在外飘泊多年,但骨髓里盘踞的还是那个叫“老家”的地方。前不久与人郊游,在一个村子边上漫步,见一位农妇在几方竹篾织成的板台上晒东西,她一个接一个地从箩筐里拿出白色的米饼,细心地排列在晒台上,她间或停下手,像画家审视自己的作品凝神打量所晒之物。眼前所见,让我倍感亲切。

那些米饼叫糖馓,糯米被蒸熟后,每次取若干倾倒在由竹片固定成的圆形框子里,经制作者将糯米饭团抹平匀,然后在台板上捏了框子反复颠摇,最终使饭团夯实成米饼。米饼做好后晾晒,干到一定程度还要描色,待色干了、透了,春节也即将来临,某夜将这些米饼送进油锅炸熟,就成了家乡过年特有的美食。

写到糖馓,我脑海中不由蹦出一个老家过年的年货单:糍粑,虾片,油枣,窖花,苞糖,薯片……好吃的东西居然有这么多,并且每一样都透着温馨甜美,真是让人迷醉!往往在“小年”之前,依老家习俗,糖馓等小吃已经备好;待“小年”过去,做糍粑也是时候了。硕大一只石臼,三四条汉子环簇,每人操一条小碗粗细的杂木棒子,轮流对着石臼窝狠命鼓捣。石臼中所搁之物,由糯米兑了粳米后磨成米浆,然后过滤成块砣,蒸熟后取一定量倾入石臼用粗棒反复捣,捣到一定程度再抄出来搓揉成三角或圆形的长条糍粑。因为其形似枕头,长短尺余,所以老家人称之为“枕头糍粑”。“枕头糍粑”和糖馓,堪称故乡年货中的上品,每至春耕时节,劳动之前或之后,用浓稠的米汤煮食或冲泡,两样东西皆味美并且能够饱腹。因为这一点,家家糖馓都做得多,还会备一口垫了厚厚一层生石灰的大瓮借以储存;“枕头糍粑”则泡在用稻草烧化然后过滤的碱水中,保证两三个月都不变味。

写到糖馓,我脑海中不由蹦出一个老家过年的年货单:糍粑,虾片,油枣,窖花,苞糖,薯片……好吃的东西居然有这么多,并且每一样都透着温馨甜美,真是让人迷醉!往往在“小年”之前,依老家习俗,糖馓等小吃已经备好;待“小年”过去,做糍粑也是时候了。硕大一只石臼,三四条汉子环簇,每人操一条小碗粗细的杂木棒子,轮流对着石臼窝狠命鼓捣。石臼中所搁之物,由糯米兑了粳米后磨成米浆,然后过滤成块砣,蒸熟后取一定量倾入石臼用粗棒反复捣,捣到一定程度再抄出来搓揉成三角或圆形的长条糍粑。因为其形似枕头,长短尺余,所以老家人称之为“枕头糍粑”。“枕头糍粑”和糖馓,堪称故乡年货中的上品,每至春耕时节,劳动之前或之后,用浓稠的米汤煮食或冲泡,两样东西皆味美并且能够饱腹。因为这一点,家家糖馓都做得多,还会备一口垫了厚厚一层生石灰的大瓮借以储存;“枕头糍粑”则泡在用稻草烧化然后过滤的碱水中,保证两三个月都不变味。酿酒做豆腐、炸年货供灶神、搞卫生贴春联,项目一个接着一个,笑声一串又一串铺天盖地。年猪自然要杀的,时间一般在除夕前三四天。摘一扇用来肢解年猪的大门板搁好,将一条吊挂年猪的粗绳拴缚在厅屋门楼的主梁上,然后由家庭主妇将大肥猪从猪栏唤引至屠宰之地。数条汉子中的一位,纵身率先抓住猪尾巴使猪后腿离地,其他人快速上前各捉一条猪腿,眨眼功夫,大肥猪就被摁倒在条凳上了。屠猪的汉子,大家平时见他,有时不一定打招呼,但到了杀年猪的日子,他那些锋利无比、厚薄及大小不一的刀具,还有他杀猪不眨眼、解猪手法精准利索的好本事,使他在年前一段时间拥有了让人好烟、好酒、好肉、好生侍候着的无限风光。屠夫杀完一头猪即提了家伙奔另一头,一天下来,村中数个“天蓬元帅”归回天宫,却让吃杀猪饭的欢乐充斥整个村子。从岁末杀年猪的日子开始,至来年闹完元宵,肉香和酒香,还有经佳节不断升温的欢声笑语,每天从家家的饭桌上传出,让人知道真真是在“过大年”。

除夕夜到来,过年的准备工作终于告一段落,家家唯一要做的就是守岁了。守岁通常是一家人围坐在灶前火塘边。家家的火塘中必烧一只干的枫树蔸,一为取暖,二是因为老家的习俗:除夕夜烧枫树蔸寓意来年日子一定会过得风风火火。全家人吃着瓜子花生,喝着自摘自炒的土茶,大人们谈论旧年收成和谋划来年的生产与生活,我们这些小孩儿,则在乡村的朦胧夜中放肆追逐嬉闹。疲了倦了,我们回到火塘边偎着大人的臂膀瞌睡。冷不丁,一截粗糙的稻草结会将我们的嘴唇摩擦得生痛,人没完全清醒,便听手执稻草结的那一位笑称:“抹抹你的嘴巴,明天就过年了,不许说不吉利的话!”

小时候,在新年到来之际,身着一身崭新却土气的衣服,一边摸捏着口袋里的鞭炮和红包,一边对着田畴和山岗大声喊:“过年啦——”而没有想到,这喊声竟如此地具有时空穿透力,让如今的我,心中荡起涟漪,满是过年的味道。