缘起

1925年,在美国宾夕法尼亚大学留学的梁思成收到父亲梁启超寄来的《营造法式》重印本,父亲在附信里写道:“一千年前有此杰作,可为吾族文化之光宠也。”然而在缺少实物对照的情况下,这部充满专业术语名词、行文宛如天书的著作让梁思成在片刻惊喜后堕入莫大的失望和烦恼。

六年前,担任南北议和北方总代表的北洋政府内务总长朱启钤在途径南京江南图书馆时意外发现了影宋钞本《营造法式》——由宋徽宗时期官员李诫编写的一部官方建筑工程规范。这本书的出现,在他脑海中宛如榫卯般完美相扣,命运把开启中国古建筑大门的钥匙神奇地交到了他的手中。朱启钤速请商务印书馆影印此书,《营造法式》随即被中国知识界所了解。

彼时的中国,正是新旧思潮糅杂之际,经历了近代以来屡战屡败的中国人急于摆脱属于旧中国的一切,邻邦西化后的繁荣强盛亦不断刺激着国人的内心。在建筑领域,凡国人自建多采用西式,迫切向世界展示弃旧扬新的姿态和决心,而与之形成鲜明对比的是,外国驻华机构的建筑却在尽力“本土化”地呈现中国建筑的风味。21岁的林徽因曾在接受美国报刊采访时提到:“我们悲伤地看到,我们本土的、特色的、原初的艺术正在被那种‘跟上世界’的狂热粗暴所剥夺。”时代观念的巨变中,中国古建筑的意义和价值究竟在何处,它是否也像西方建筑那样有自己的体系和理论,抑或只不过是不为上层知识阶级入眼的匠人技艺?这些问题在20世纪初的中国,无人能解。

与梁启超相似,朱启钤同为那一代开眼看世界又对民族文化怀抱深厚情感的政治家,他敏锐地感知到中国古建筑到了存续光大还是湮灭凋零的存亡之际。更重要的是,此时,研究和保护古建筑也染上了强烈的民族意识觉醒之色彩。随着19世纪末20世纪初中国国门被炮火打开,大批西方探险家和学者在中国大地开展野外调研和考察,日本建筑学者伊东忠太更是早在1901年就来到中国进行古建筑考察,而那一年,梁思成才刚刚出生。

日本建筑史学者常盘大定在其所著的《支那佛教史迹考察记》写道:“中国现存的国宝有很多,其意义和价值全部没有认识到。从反面说,没有认识到其意义和价值,怎能保护这些建筑?能发现其并确定其世界宝物之价值,这实在是日本学者的工作。”

在日本学者发出这番言论不久后,朱启钤成立了一个名为“中国营造学会”的私人学术机构,进行文献的勘校、研读和整理工作。要知道,在中国传统的知识结构中,并无“建筑”的一席之地,营建技艺凭借匠人口口相传、师徒承袭,更趋向一种形而下的实用技术,因而中国旧式学者对古建筑的研究一开始亦讲究和强调文字传统,重文献而轻调研。

1930年2月16日,朱启钤发表《中国营造学社开会讲词》,中国营造学社正式登上了历史舞台。然而就在学社创立典礼上,加盟的日本学者建议未来继续由中国学者从事文献研究整理,田野调查就交给日本学者。这个提议刺痛了朱启钤,他急需招揽一批学贯中西的学者借助现代方法对古建筑进行调研,破译《营造法式》这本似蕴藏着无穷奥妙的天书,搭建中国古建筑自己的学科体系。朱启钤在坦陈创立营造学社缘由时说到:“中国之营造学,在历史上,在美术上,皆有历劫不磨的价值……非依科学之眼光,做有系统之研究,不能与世界学术名家公开讨论。亟欲唤起并世贤哲,共同研究。”

一年后,正在东北大学创办建筑系的梁思成和林徽因因“九一八事变”等原因举家迁回北京,随即加入了营造学社。又一年后,留日归来后在中央大学建筑工程系任教的刘敦桢也举家北上加入学社,他和梁思成分别担任起文献部和法式部主任。

1932年,营造学社正式开始野外调研。那年,刘敦桢34岁,梁思成31岁,林徽因才28岁,这群年轻人正跃跃欲试地欲把满腔所学投入浩渺的古建筑研究中。当时无人能够预见,这段岁月静好的治学时光仅维持了短短五年,而他们自己也不曾料想,短短五年间的研究成果,足以让中国古建筑,震撼世界。

佛光

1932年,梁思成人生中的第一次古建筑田野调查来到距离北京80多公里的天津蓟县独乐寺观音阁。就是在这里,他无限接近了破译天书的密码。

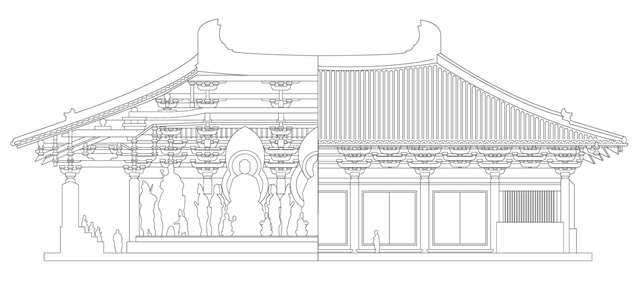

建于辽统和二年(公元984年)的古刹保存下两座千年木构,观音阁和山门,其建造时间距离唐朝灭亡仅77年,因而唐风犹存,“出檐如翼,斗拱雄大”。梁思成亲自测绘了观音阁内部成千上万的构件并绘制了斗拱详图,更重要的是,他把《营造法式》中天书般的文字与眼前具象的参照物两相对照,《营造法式》的迷雾在他眼前逐渐散去。在两个月的时间里,梁思成写就了中国建筑史里程碑式的报告:《蓟县独乐寺观音阁山门考》,他总结了中国古代木构建筑的精髓,即以“材”(一座木构建筑中的标准木材单位)为祖,极端标准化、模数化。他还创造性地把中国古代木构中的“材”和西方建筑中的order作类比,称其为Chinese order,西方以柱子直径作为建筑的基本“模数”,其与中国建筑的“材”有异曲同工之妙,与之相对应的结构,在西方是“柱式”,在中国即是“斗拱”。也只有这般中西学俱佳的学者,才能兼用西方的研究方法和东方的优美表达,简明扼要地提取出中国木构建筑的核心,并开始为中国古建筑作为一门独立存在的学科而奠基。

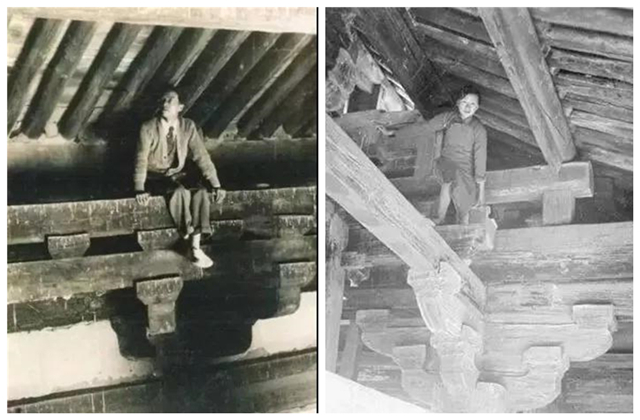

初啼试声,一鸣惊人。从1932年开始,营造学社的成员每年都要组织两三个月田野调查,独乐寺考察一年后,梁思成又来到了日思夜盼的山西应县,考察后世所知最古老、最高的纯木结构塔。“不见此塔,不知木构的可能性到了什么程度”,梁思成在给林徽因的信中写道。在这座高67米、应用54种不同斗拱的“木结构博物馆”面前,梁思成甘愿冒生命危险徒手抓着铁链、双足悬空爬上塔顶测量11米高的塔刹,在精确测量全塔后绘制了堪称艺术品的应县木塔测绘图。

30年代初正值国民政府的“黄金十年”,营造学社的办公地也由朱启钤家的客厅搬到故宫东侧的一处旧屋。不久,这段美好的时光就将被战争的阴霾取代。1936年后,学社成员日渐感受到留给自己的时间所剩无几,他们必须在日本扩大侵华战争前抢救性地完成这个区域的古建筑调查。在马不停蹄的奔波中,学社的脚步遍布全国上百个县,收集了数十座辽金时期的木构资料,学社还对故宫进行了抢救性测绘,争分夺秒地为中国古建筑留存数据。

随着“九一八”后日本势力不断渗透,在中国大地广泛考察后的日本学者断言,中国已经找不到唐代木构,想看唐朝建筑只能去日本奈良。“中国全境内木质遗物的存在,缺乏得令人失望。实际说来,中国和朝鲜一千岁的木料建造物,一个亦没有。而日本却有三十多所一千至一千三百年的建筑物。”梁思成不无伤感地写道。不过用不了多久,他就将迎来学术生涯的高光时刻,中国的建筑师们将在自己的土地上邂逅大唐。

1937年5月,因时局动荡,梁思成和林徽因改变了原先前往敦煌考察的计划,转而与学社另外两名成员莫宗江和纪玉堂一道前往山西继续考察。关于这段传奇的经历,梁思成后来这样描述到:“到五台县城后,我们不入台怀,折而北行,径趋南台外围。我们骑驮骡入山,在陡峻的路上,迂回着走,沿倚着岸边,崎岖危险,下面可以俯瞰田陇。田陇随山势弯转,林木错绮;近山婉婉在眼前,远处则山峦环护,形式甚是壮伟,旅途十分僻静,风景很幽丽。到了黄昏时分,我们到达豆村附近的佛光真容禅寺,瞻仰大殿,咨嗟惊喜。我们一向所抱着国内殿宇必有唐构的信念,一旦在此得到一个实证了。”

佛光寺的考察工作极苦,梁思成写道“我们早晚攀登工作,或爬入顶内,与蝙蝠臭虫为伍,或爬到殿中构架上,俯仰细量,探索惟恐不周到,因为那时我们深怕机缘难得,重游不是容易的,这次图录若不详尽,恐怕会辜负古人的匠心的。”

几天后的一个黄昏,林徽因发现了东大殿梁架下的题记,由此确认了佛光寺东大殿建于唐大中十一年(公元857年),是一座确凿无疑的唐代木构,这也是中国发现的首座唐代建筑。

然而,历史继续与这群年轻人开着残酷的玩笑,顶峰之后,迎接他们的将是漫长的至暗时刻。当梁思成一行兴冲冲返回县城向营造学社拍电报通知这一重大学术发现时,他们才得知,“七七事变”爆发了。

南渡

1937年,北平沦陷后,梁思成和刘敦桢举家西迁。颠沛辗转至湖南境内时,林徽因给沈从文写了一封信,“说到打仗你别过于悲观,我们还许要吃苦,可是我们不能不争到一种翻身的地步,我们这种人太无用了,也许会死、会消灭,可是总有别的法子。”

不久后,梁家迁至昆明郊外的龙头村,在那里,建筑师梁、林建造了此生属于自己的唯一一所房子。仅仅半年后,随着昆明成为滇缅公路上重要的物资中转站,日军开始加大空袭力度。1940年隆冬,战时驻在昆明的很多科研机构和民间学术团体再次集体迁往四川李庄。战时通货膨胀严重,营造学社工资无着,林徽因的肺结核在这段时间复发,高烧多日不退,终日缠绵病榻。在贫病相催外,北平传来的消息将给他们带来最致命的一击。

离开北平前,梁思成把战前调研古建筑的照相底版、绘图存放在天津一家外国银行的保险库,而后天津水灾,地库被淹,七十高龄的朱启钤闻讯立刻赶去抢救,但所有底片尽毁。梁思成和林徽因的长女梁再冰在几十年后谈及此事时回忆,极少流泪的父母在听到噩耗时都伤心地痛哭。后来,朱启钤将受损材料带回,一页一页摊平、晾干,才挽救下部分珍贵的资料。

漫长的逃亡路上,这批曾经生活优渥、举止优容的斯文学者,展现出惊人的韧性和从容不迫的气度。人必有痴,而后有成,在抗战最绝望最艰苦的相持阶段,营造学社西迁的成员们也没有放弃学术研究,他们组成学社西南分队,坚持外出进行田野考察。在学社历时半年之久的最后一次考察中,西南分队发现了大量汉墓和雕塑。在经费耗竭无力支撑考察后,刘敦桢根据西南考察资料撰写了《西南古建筑调查概况》等文章。而这边,梁思成也在自家院落反复练习爬杆,为了有朝一日再度进行田野考察时,莫要生疏了这项爬梁上柱的“基本功”。

在这场中国历史上最残酷、最艰难、牺牲最大的战争中,将士尽显血性,文人亦不乏傲骨。后人追思抗战精神,总要提到李庄,这个位于长江上游的小小村庄,汇聚了当时中国大批不愿做亡国奴的顶级专家学者、文化名人。在李庄,伴着家中唯一一盏煤油灯幽暗的光,梁思成夜以继日地写作着《中国建筑史》和英文版的《图像中国建筑史》,构建中国建筑的学科大厦,破译《营造法式》最后的秘密。

炮火逐渐隐入背景,长江缓缓流淌而过,在这一点微弱摇曳的灯火下,梁思成和无数像他一样的学者,在望不到头的黑夜里,为一个民族的文脉延续着一丝气息。

李庄时期,营造学社还恢复了中断8年的《中国营造学社汇刊》。梁思成在上面发表了《为什么研究中国建筑》一文,道出了坚持进行古建筑研究的意义:“中国建筑既是延续了两千余年的工程技术,本身已造成一个艺术系统,除非我们不知尊重这古国灿烂文化,如果有复兴国家民族的决心,对我国历代文物加以认真整理及保护时,我们便不能忽略中国建筑的研究。”

因经费无着,1945年中国营造学社宣告解散。在这个私人学术团体短暂存在的15年里,学社成员调查了中国190个县市的2783处古建筑,测绘重要古建筑群206组,完成了1898张测绘图和两本专著,云集了梁思成、林徽因、刘敦桢、陈明达、莫宗江等古建领域的顶级学者,以及朱家骅、叶公超、李济、李四光、张学良等各界名人,攀登到后世难以企及的学术高峰,并为中国古建筑拂去厚重的尘霾,向世界阐明了中国古建筑的理论体系和历史脉络,也向中国人证明了古建筑研究和保护的巨大意义与价值。

此后,营造学社的使命将在个体学者的生命中延续下去。

北归

1945年,重庆。

一天傍晚,梁思成正与费正清、费慰梅夫妇在户外纳凉。突然,空中传来一阵急促的鸣笛,多年来被空袭锻炼出的神经立刻绷紧,片刻之后,远处竟有欢呼声一浪浪传来。

战争,终于结束了。

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。他们与一千多年前的诗人,在那一刻,产生了穿越时空的共鸣。

1946年,流亡了近九年的梁家回到北平。昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。当年,他们正值壮年,神采奕奕地准备在钟爱的事业里大展拳脚; 经历多年流离困苦,重返故都时,他们已病骨支离,年华不再。

此去经年,他们已经失去了太多时间。回到北平的梁思成即刻着手赴美交流和考察,去Yale讲学,去纽约参加联合国大楼规划设计,组建清华大学营建系,迫切地想要弥补混乱岁月中失去的时光。然而短暂的喘息一瞬而过,内战的黑云旋即压城而来。1948年,北平解放战役打响前夕,梁思成在一张解放军的军事地图上一一标注城中重要古迹,以免攻城无法避免时让这座千年古都的珍贵遗迹免于炮火。其后,他又与建筑界同仁共同绘制了《全国重要建筑文物古迹简目》交给解放军。作为一个有着国际主义胸怀的真正的建筑学家,早在抗战时期,梁思成就帮助美国第十四航空队标注了京都和奈良的重要历史建筑,让古都里那些凝聚着人类智慧和文明的建筑免于炮火摧残,他被日本人称作“古都的恩人”。

1949年1月,北平和平解放后,梁思成担任北平都市计划委员会副主任,面对人民群众大破大立的建设热情,他致信北平市长,劝谏规划首都建设要“慎始”。1950年,他和建筑学者陈占祥为千年古都的建设规划了一份长期方案,史称《梁陈方案》,方案极具前瞻性地提出把城市按照功能划分,行政中心放在西郊,把旧城完整保护下来。然而此时,事态正在起变化,由于抗美援朝战争和“一边倒”的外交政策,北京开始听从苏联专家的建议,在把首都建设成生产型城市的总纲领下,一切妨碍这一目标的城墙城楼、塔寺牌楼都无法回避被拆除的命运。“拆掉一座城楼像挖去我一块肉,剥去了外城的城砖像剥去我一层皮。”心痛的梁思成再次为保护千年古城奔走呼号。几十年后,当北京把仅存的城墙残躯视若珍宝地辟为遗址公园、重建钢筋混凝土结构的永定门时,人们会回忆起当年林徽因振聋发聩的呼喊:“你们拆去的是有着八百年历史的真古董。将来,你们迟早会后悔,那时你们再盖的就是假古董!”

或许,这些古城墙的遭遇已在冥冥之中预示了他们学术生涯和个体命运的走向。夕阳无限好,只是近黄昏。

离别

当关于这群人的故事行至尾声,叙述不得不变得寂寞而仓皇,只剩下一次又一次徒劳的告别。30年代初,聚集在朱启钤家的那群意气风发的年轻人怎能想到,他们将为古建筑付出的代价,会如此沉重,竟耗尽了他们一生的青春、激情和心血。天真的学者只求沉醉于学术,无奈政治又怎会遗忘天真的他们。

1955年,在更大规模的暴风雨来临前,51岁的林徽因艰难地呼出最后一缕气息。对于直率敢言的她,这未尝不是一种幸运。在对建筑领域“复古主义”的批判中,梁思成也与他所挚爱的古建筑教研工作渐行渐远。

1947年,在美访学的梁思成把一部分英文版的《中国建筑史》留在好友费正清家中,余下部分自己带回校阅。等到两部分书稿在1980年重新合而为一时,梁思成已去世8年了。

费正清曾这样评价以梁、林为代表的一代学人,“他们是遭受灾难的一代,但绝不是湮灭无闻的一代。”连绵不绝的战乱、运动和由此带来的病痛和折辱,占据了他们人生的大部分时光,然而他们却在难以想象的艰难困苦中取得了后世高山仰止的学术成果,让中国古建筑拥有了属于自己的历史和表达,明晰了它的过往,亦指明了它的前路,为中国文化补齐了至关重要的一块拼图。

今天,那群用一生来解谜的年轻人早已淡入时代的余晖,唯有他们考察过的塔、寺、殿宇,仍在广袤的大地上静默伫立,经历着四时交替,草木荣枯。它们见证过短暂的生命和永恒的精神,见证过一代学人在存亡之际丝毫不曾弯折的脊梁和高贵不屈的灵魂,也见证着一个民族从未中断也不会终结的历史。它们的存在本身就是一种意义,一个符号,一份无声的证言,胜于一切雄辩,胜于一切诉说。

(本刊 吴曼至撰稿)