文/黄北光 华润银行

作为一名曾经的矿工,陈年喜为大众所知晓,大概是从纪录片《我的诗篇》开始的,片子里他有另外一个身份——诗人。片子里的一句转场字幕,来自他的诗句:

「美人济贪,英雄济富。没有人上过梁山。」

奇怪的是,这句诗从未出现在他任何一本已出版的诗集里。寥寥数语,或许可以反映陈年喜作为一名矿工诗人,对当下社会的价值判断,但读他的作品越多就越觉得,与滋养他创作的工作经历和个人天赋才情相比,这种“金句”不值一提,是作为读者的我肤浅矫情了。

读了陈年喜的故事才知道,每到一座新矿,爆破证都得重新考,证随矿走。带着一张张新的爆破证,他一次次走进黝黑的深渊矿洞,走向生死未卜。从1999年到2017年,从家乡商洛出发,最远到过新疆克孜勒苏柯尔克孜,18年的爆破工生涯,压垮了他的颈椎,震聋了他的右耳,前两年确诊尘肺病——矿工的梦魇。18年间,他在许多个黝黯的深夜,在废纸的空白处写下淤积的苦闷和伤痛,记录生与死的聚合与别理。

为什么写?陈年喜在一次交流活动的发言中自问自答过:

「很多人好奇:你的生活几乎与诗万里之远,怎么会坚持这样一件无意义甚至是矫情的事情?

我想说生命并不是讲逻辑的,尽管它们有逻辑的成分在。再低微的骨头里也有江河!我写,是因为我有话要说……我从《诗经》以至流传至今的经典诗歌里,看到文字背后的时代和世道人心,以及那些悲苦和愿景。真正的诗歌是一种现实和心灵的“史记”。」

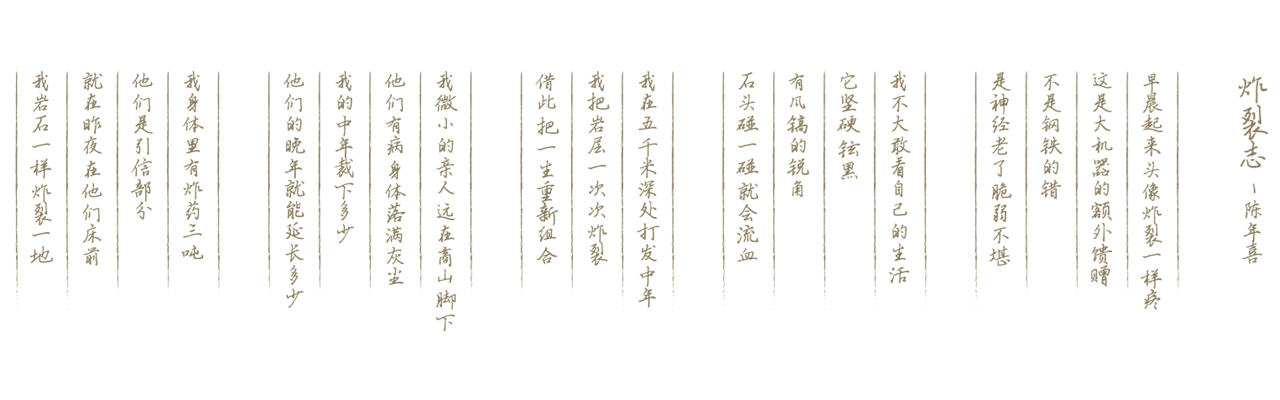

是的,因为“有话要说”。陈年喜的成名作,也是他第一本诗集的名称,叫《炸裂志》,诗以咏志,指的就是这个意思吧。在经历了一场颈椎手术后,陈年喜已无法继续从事爆破工作,辗转到北京做公益志愿者,到贵州的风景区做文案宣传,后又成为公益基金会驻会作家,昔日的矿工诗人开启了人生下半场,从卖命为生到卖字为生。

他卖字是真卖字、真卖书。2019年《炸裂志》出版,陈年喜收到出版社寄来的50册诗集作为稿酬。因为“按照出版合同,销售3000册内,作者没有稿酬,这50册,是唯一的收益。”无奈之下,在朋友圈发消息:有兴趣要诗集的,包邮签名35元一本。从此,开启了没有中间商赚差价的卖书之路。我也是通过微信直接买书的读者之一,享受到了作者签名和赠言的小福利。

陈年喜的朋友圈前两年也经常出现骑着淘宝买来的二手铃木往返于家和快递点的消息,去年开始渐渐丰富了起来:写稿拖延的苦恼、读者见面会乃至线上直播的预告、媒体的报道等等。对于写作为生,陈年喜是认真的,继《炸裂志》之后,非虚构作品《活着就是冲天一喊》《微尘》《一地霜白》相继出版。

非虚构写作,实际上陈年喜“并不清楚这究竟是什么”,调研、采访都不是他擅长的技能。但是,一首诗即便在重要的期刊上发表,稿费也仅仅三两百元。“非虚构写作”则不同,一些媒体找陈年喜做特约撰稿,上千元的稿费让他心动。是当初他决定背井离乡到矿上打工一样的那种心动。

《活着就是冲天一喊》和《微尘》,写的依然是他爆破工经历的事、认识的人。有一篇写到,年轻姑娘自告奋勇,坐高空矿斗去分开两条纠缠着的游索,游索被解开的刹那,“人们看见一个东西从空中掉落了下来,那件红色的上衣挂在矿斗边突出的插锁钢筋上,因风的鼓荡而艳美绝伦。”文章结尾没再交待姑娘如何,而是接着写到:“那个下午,我坐在阿图什公安局某礼堂考场抓耳挠腮,有一道题卡住了去路:略论中国过去一年在世界困境下的经济突围。”

这是陈年喜文字独特的力量。相比于《我的诗篇》里其他工人诗人洞悉生活后的浪漫、凝重,陈年喜总是用冷静且细腻、荒诞又现实的笔触书写底层人物的残酷和温情。书名“活着就是冲天一喊”取自他的诗作《秦腔》,下半句是“真情和真理皆在民间”。

他认为,“文学的使命之一就是应该书写痛苦”。但我时而会想,如果这种来源于生活的痛苦不再持续了呢?从读者“痛苦审美”而产生的共情,正是陈年喜们的文字能换来更好一点的生活的途径,这会是一对矛盾吗?如果不去用苦难写作苦难,那他们又还可以做些什么呢?

《我的诗篇》纪录片里其他几位诗人,只有陈年喜做了全职文字工作者,深圳的制衣女工邬霞、彝族打工诗人吉克阿优、矿场机电检修工老井,他们都还继续原来的工作养家糊口,写诗无法为他们带来生活质量上的改善。通过写诗表达对美好的向往,只不过是纪录片里呈现出来他们生活的A面,现实的B面,是依然在挣扎、浮沉中渡过每一天。